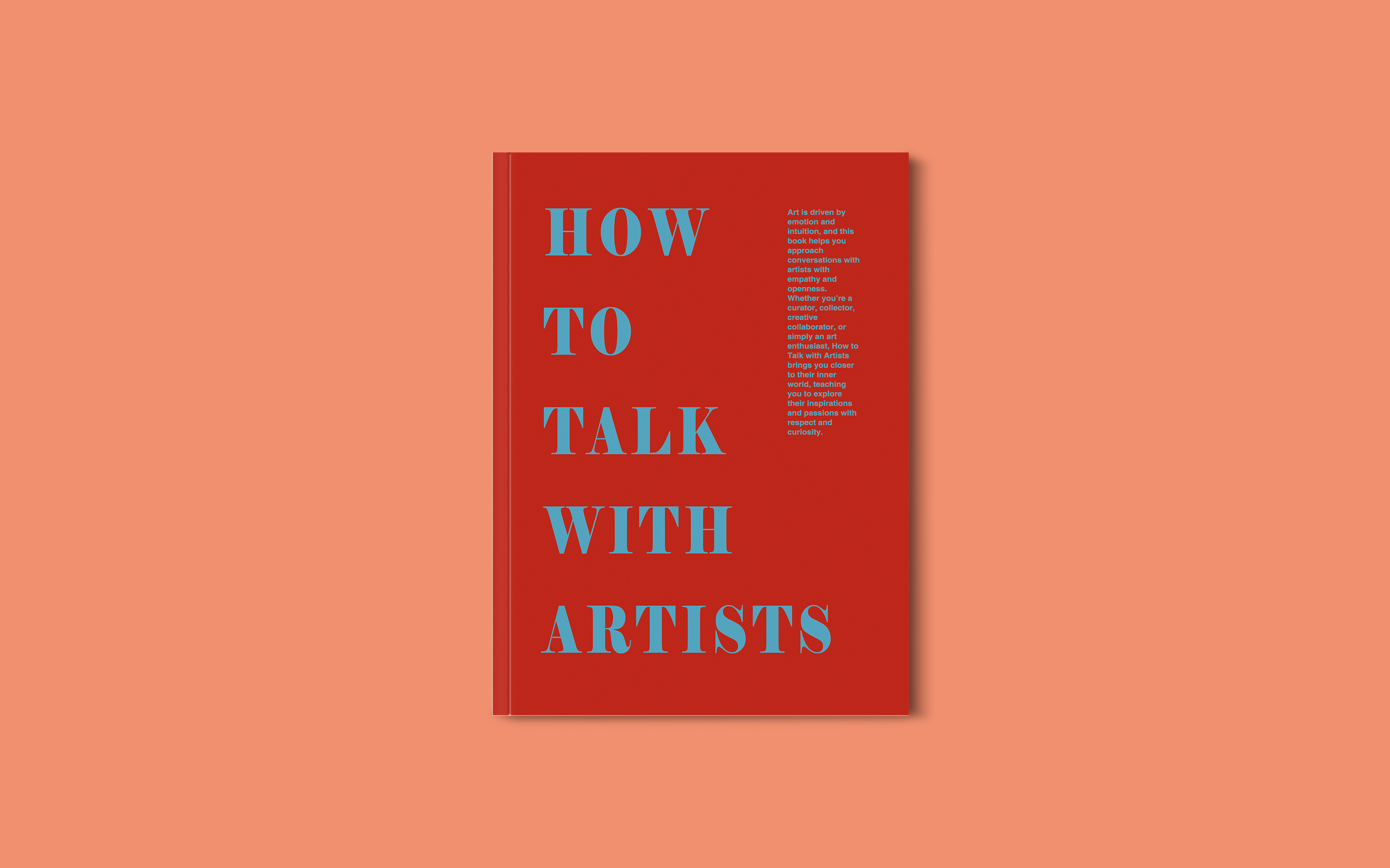

《How to Talk with Artists》書籍說明與介紹

在藝術創作與人之間,存在著一場無聲卻充滿情感與想像力的對話。藝術家不僅透過作品表達自我,也藉由與觀者的交流拓展其創作的意義。然而,如何與藝術家進行真正有深度的溝通?這往往是一門被忽視的藝術。

這本書以簡潔而具啟發性的語言,探索與藝術家建立連結的方法。每一頁僅用幾句話,但每一句都試圖引導讀者重新思考與藝術家的互動方式。透過細膩的觀察與實用的建議,本書幫助你以尊重、好奇與同理心來開啟一場與藝術家的有意義對話。

藝術的世界充滿感性與直覺,本書將引領你以開放的心態進入這片豐富的創作領域。無論是在策展、收藏、創意合作,或是單純欣賞藝術作品的過程中,你都能學會以新的視角與藝術家交流,探索他們的創作靈感與熱情。

本書不僅是一份溝通指南,更是一場邀請——鼓勵讀者以真誠與耐心去傾聽藝術家的聲音,並以尊重與好奇共建交流的橋樑。

在本書中,你將找到以下核心觀點:

藝術家的語言需要傾聽與共情

藝術家的表達方式往往超越文字,他們的創作帶有豐富的感知與隱喻。因此,真正的溝通來自於理解他們的語言,而非單純的回應或評論。

開放與尊重是建立對話的基石

與藝術家交流時,開放的態度與真誠的好奇心會讓彼此的對話更加豐富。尊重對方的創作與觀點是建立互信的關鍵。

觀察比言語更重要

藝術創作有時無需過多解釋。透過細心觀察藝術家的作品與創作過程,你將發現比語言更深刻的交流契機。

溝通是一場探索創意的旅程

與藝術家的對話不只是理解作品本身,而是一起探索創作背後的靈感、挑戰與故事。

本書適合多元讀者群:

- 藝術愛好者: 從新的角度理解藝術家與他們的創作世界。

- 策展人與創意合作夥伴: 學會更有效地與藝術家交流,促進合作成果。

- 美學與文化愛好者: 啟發對藝術與人的更深入理解。

透過《How to Talk with Artists》,你將發現每次與藝術家的對話都如同一場探索創意的冒險,帶來無限的驚喜與啟發。這本書將幫助你以全新的方式看待藝術、藝術家與溝通,學會用心傾聽,並建立真正有意義的連結。