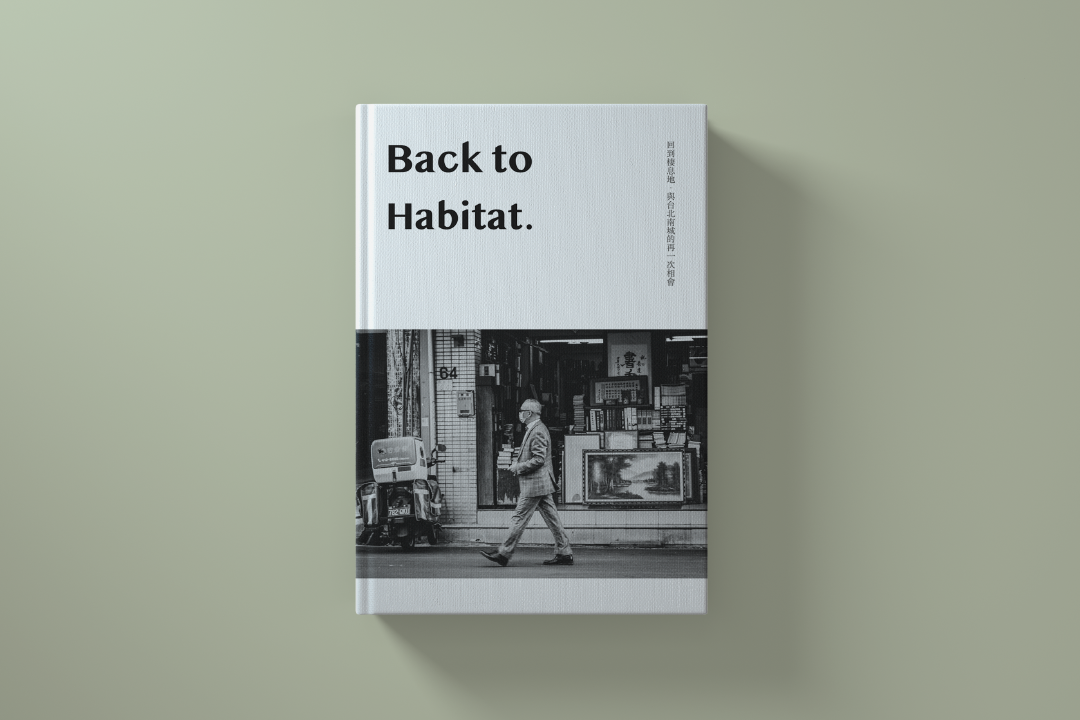

給所有人的公園健康操|回到最純粹的眼光,品味這座城市

你心中的「公園」是什麼樣子?是傍晚微光中散步的身影,是兒時的溜滑梯,是街角喘口氣的小廣場,還是下班後揮汗如雨的跑道?《早城誌》第 2 期,以「公園」為出發點,重新召喚我們對城市空間的感知與想像——這次,我們以一場屬於所有人的「健康操」,邀請讀者一起走進城市裡的綠色場域,用身體與記憶對話。

發現都市沙漠中的希望綠洲

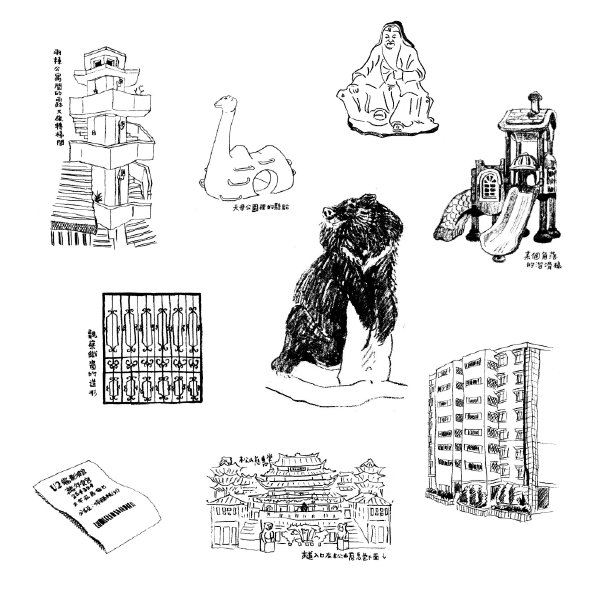

在這一章中,我們實地走訪了台北的六座代表性公園——大安森林、華山共融、圓山花博、林森、二二八、北投——用文字與鏡頭記錄不同年齡、背景的人們在公園裡的日常故事。無論是放學後在球場揮汗的高中生、在草地打滾的狗狗、推著輪椅散步的照護者,還是黃昏時段練太極的爺爺奶奶,每個人的腳步都共同編織出屬於城市的節奏與溫度。

公園的遊樂設施越來越豐富多樣,但小孩真正喜歡玩得是什麼?

公園還可以再更公園

我們以一塊「痠痛貼布」為比喻,思索公園如何療癒城市與人的壓力。從「忙碌與閒暇」的對照出發,探討公園如何重新定義城市裡「有閒」的時光。從公園與學校、健身房的比較,我們發現,真正適合城市人呼吸、運動與想像的場所,或許就是這些綠意角落。

更進一步,我們檢視了現代公園所面對的挑戰與可能:是否能回應不同族群的需求?是否能成為溝通與參與的公共平台?透過「還我特色公園行動聯盟」的案例,我們看見市民如何從使用者的角度出發,參與公共空間的再定義。

公園美好生活提案

在這一章中,從長椅的凝視、兒時的遊戲記憶、乃至對未來公園的想像與社會意義的探討,我們試圖以溫柔卻有力的視角,揭開城市空間與人之間深層的連結。同時,精選三本早城推薦書單,延伸公園與城市的閱讀維度,讓閱讀成為另一種散步的方式。

為什麼這期主題叫做「給所有人的公園健康操」?

健康操是一種集體且簡單的行動,只要一小塊空間、一點時間,人人都能參與。就像我們眼中的公園——它屬於所有人,是一座城市裡最民主的場所。我們想透過這期刊物,讓公園不只是城市裡「好玩、悠閒」的代名詞,而是真正承載交流、自然、療癒與社會連結的所在。

在這裡,我們不是單純的觀察者,而是一起參與這場健康操的夥伴,與城市共舞,與生活共鳴。

Content Credit:葉晞、王加榮、黃泰翔