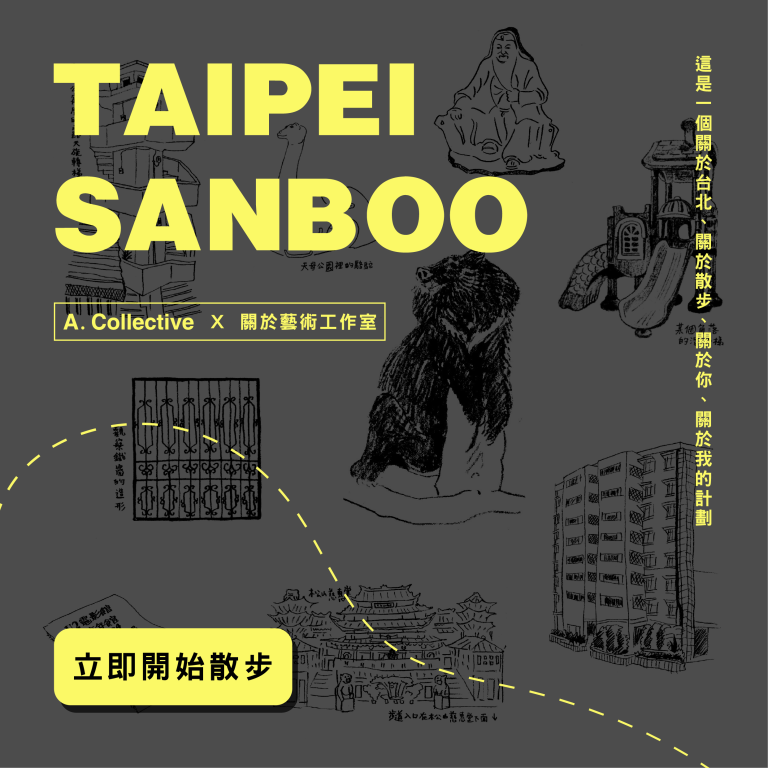

出版回顧 | 《台北散步週曆》

《台北散步週曆》是一本文字與地圖交織的散步計畫書。透過三個月親身走訪台北各地,用散步作為重新認識城市的方式,記錄下台北的街區風景、地點故事與個人感受。這是一本獻給喜愛慢步探險者的台北入門指南,也是一本提醒人們以身體與感官貼近城市的散步筆記。

《台北散步週曆》是一本文字與地圖交織的散步計畫書。透過三個月親身走訪台北各地,用散步作為重新認識城市的方式,記錄下台北的街區風景、地點故事與個人感受。這是一本獻給喜愛慢步探險者的台北入門指南,也是一本提醒人們以身體與感官貼近城市的散步筆記。

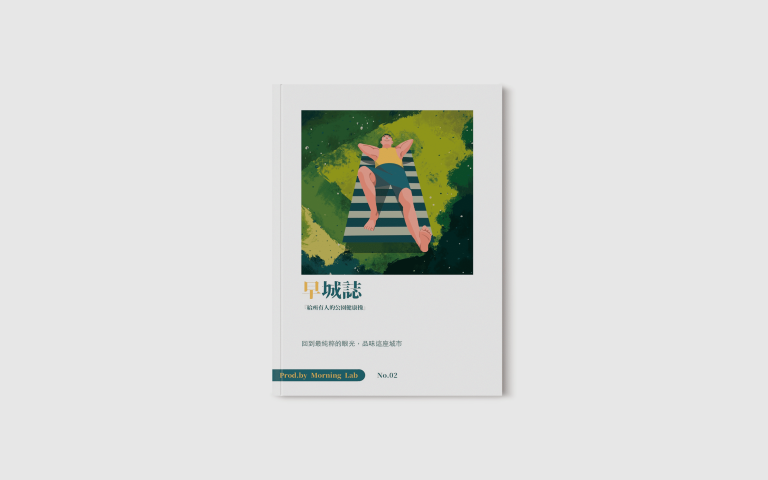

你心中的「公園」是什麼樣子?是傍晚微光中散步的身影,是兒時的溜滑梯,是街角喘口氣的小廣場,還是下班後揮汗如雨的跑道?《早城誌02》邀你一起走進城市綠洲,看見不同世代與族群共築的生活片段。

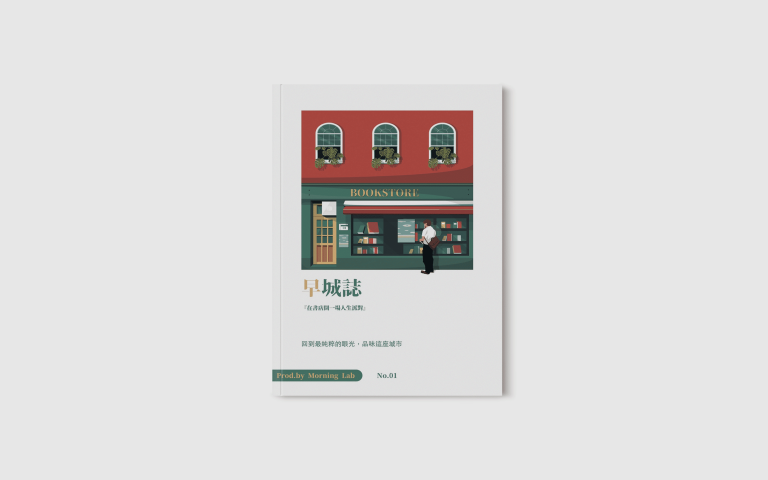

我們相信書店就像一場派對,一次與城市、與自己、與他人相遇的機會。在這期刊物中,除了介紹書店,還有編輯們關於閱讀的個人書寫:關於好睡的書單、圖書館的自己與書店的自己、書店殺手的懺悔、甚至思考到世界末日還會想留下哪本書。這些文字不只分享閱讀,更是在閱讀中思索:我們為什麼而讀?我們又從閱讀中獲得了什麼?

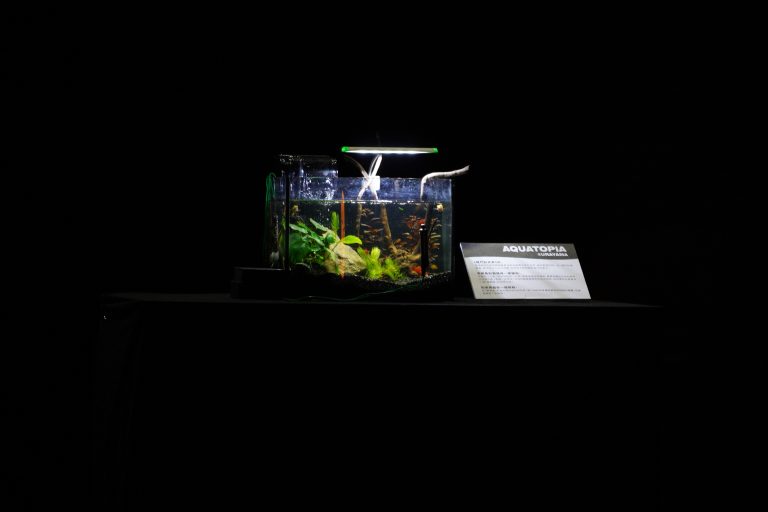

《Aquatopia》以魚缸作為所處世界的隱喻,探討觀看與權力關係。透過觀察魚缸,引導觀眾反思日常感知與處境。借鑑《楚門的世界》,作品透過電擊裝置挑戰觀眾的操控欲望,揭示觀看與倫理之間的複雜張力。

《No Passive Mingling》將展覽開幕的社交活力轉化為日常,強調觀眾的參與與對話,打破藝術與社交的界限,回應疫情後對面對面交流的渴望,邀請觀眾共同創作、體驗藝術的力量。

本展覽以藝術家莊智皓的創作為核心,透過攝影、影像裝置與文字探索愛與親密關係的流動性與多樣性,並邀請觀眾在跨媒材的沉浸式空間中審視當代情感與權力的變動。

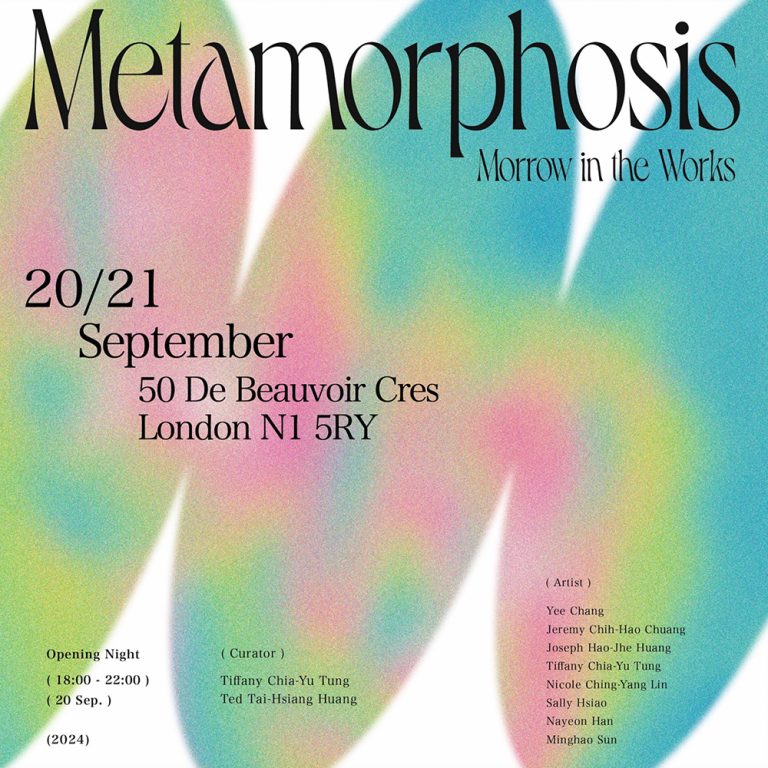

《Metamorphosis: Morrow in the Works》展覽探討後人類時代的變遷與進化,藉由藝術作品反思社會、文化與個體轉變,強調異質性與身份重塑,邀請觀眾重新思考未來與自我定位。

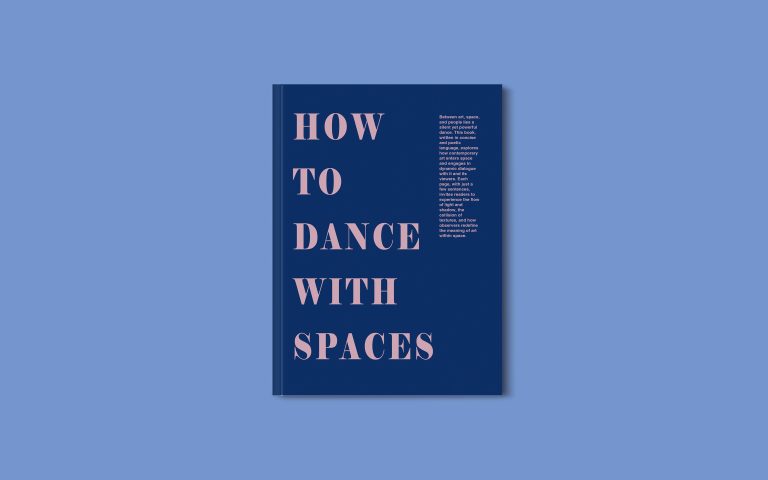

《How to Dance with Space》探索當代藝術與空間之間的互動,透過簡潔的語言與短句,引導讀者體驗光影、材質及藝術意義的重塑。本書邀請所有對美學感興趣的人,以開放的心態重新認識世界。

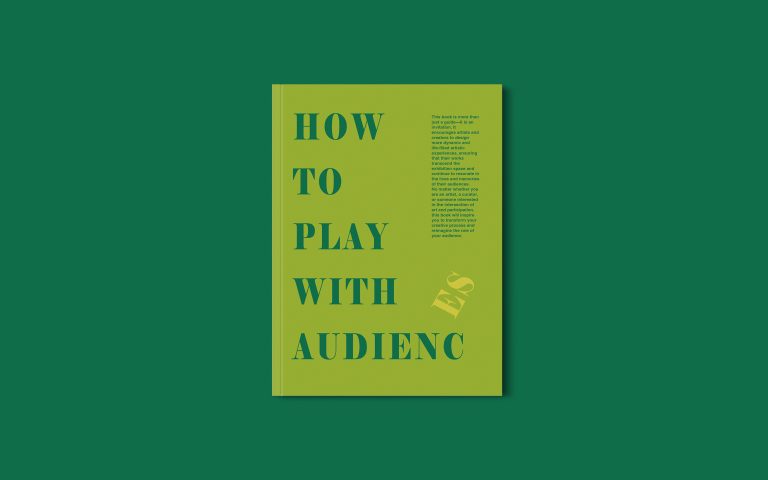

《How to Play with Audiences》探討如何讓觀眾從旁觀者轉變為參與者。書中提供實用的策略和思考,創作者設計更具互動性和情感共鳴的作品,進而讓藝術而延續至觀眾的生活與記憶。

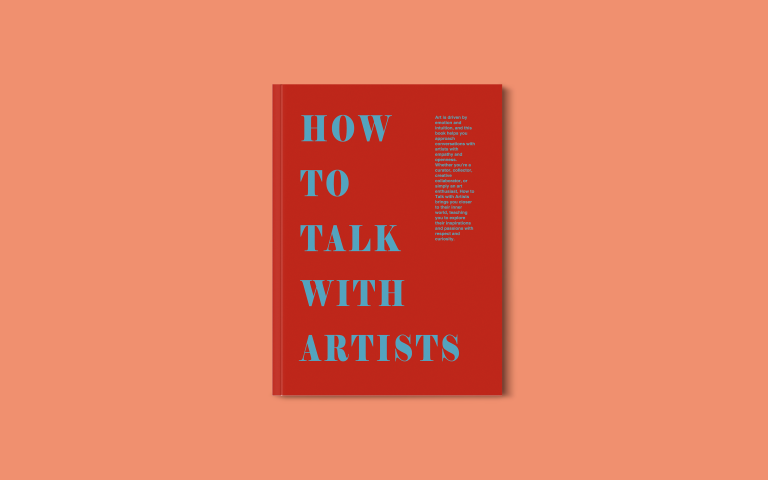

《How to Talk with Artists》探討與藝術家建立有意義的對話,強調傾聽、開放與尊重的重要性。書中提供實用建議,幫助讀者理解藝術家表達的深層意義,並從新的視角了解藝術家的世界。

大龍峒,不只是台北的一座歷史街區,更是一種生活方式。在這裡,你可以走進歷史,看見百年廟宇的壯麗;你可以品嚐庶民小吃,感受台灣味道的樸實與濃厚;你也可以什麼都不做,靜靜地坐在街角,看著老街的日常流轉。

從捷運大橋頭站出發,經台北橋欣賞淡水河與三重天際線。走到延平河濱公園,感受水波與古樹相伴。大稻埕碼頭,昔日繁華港口,如今轉型為休閒勝地,融合美食與戶外活動,完美的黃昏小酌之地。

從中正紀念堂站出口出發,沿南海路走會到牯嶺街。這裡以電影《牯嶺街少年殺人事件》聞名,曾是舊書街,現僅存幾間書店。每年十二月有書香市集,還有小劇場可觀賞演出,保留歷史建築的魅力。

台北散步計畫由關於藝術工作室 和 A. Collective 共同企劃,邀請大家每週用散步的方式探索台北的街頭巷弄,感受台北這座城市的溫度與魅力,尋找屬於每個人的共鳴與記憶。

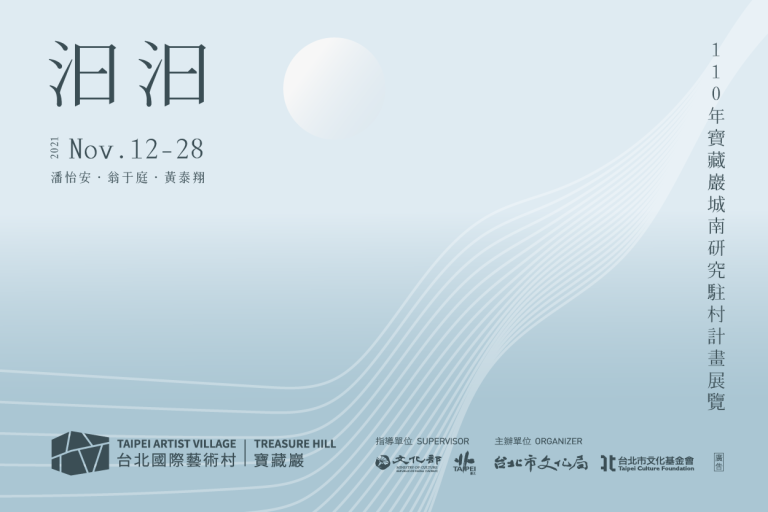

《Back to Habitat》透過影像探索台北城南,結合路上觀察學與凱文·林區的城市理論,重新詮釋城市空間、記憶與人之間的關聯。作品聚焦於城南的文化與生態,並通過影像拼貼呈現這座城市的隱藏故事。